Если обдумать то, что мы уже изучили в физике, то придется согласиться, что постижение нами вещей и явлений природы происходило, по сути, на созерцательном уровне, то есть так, как мы видим предметы и явления и воспринимаем их органами чувств. Конечно, при этом мы используем вспомогательные средства и измерительную аппаратуру. Ведь изучение, например, электрического тока только с помощью органов чувств было бы весьма опасным…

В учении о свете мы исследовали свойства света и узнали о нем много важного, интересного и полезного, не имея при этом почти никакого представления о сущности самого света. В конце упомянутого раздела был приведен лишь десяток строчек о том, что свет рассматривается и как поток частиц, и как волна. И лишь в начале ХХ века бурно развивавшаяся квантовая физика доказала, что свет представляет собой одновременно и то, и другое. Понять это уже довольно трудно.

Механику, учение о движении тел, тоже можно рассматривать более глубоко, чем это дается в наших учебниках, даже не имея представления о внутреннем строении вещества. Если вдуматься, то происхождение рассматриваемых в механике сил, весьма таинственно, но, несмотря на это, мы оперируем ими так, будто это что-то само собой разумеющееся. В некоторой степени сущность этих сил проясняет сила тяжести.

Но в механике происхождением этих сил и внутренним строением движущихся тел особенно не интересуются – эти проблемы к ней не относятся и не входят в ее компетенцию. Точно так же и учение о свете является, по сути, только геометрической оптикой, опирающейся на понятие светового луча. И внутренняя сущность света для учения о свете – проблема внешняя. Но мы хотим знать несколько больше этого.

Акустика, учение о звуке, основывается на понятиях колебания и волны. Эти явления свойственны определенной среде, в которой распространяются колебания или волны (чаще всего это воздух). При введении этих понятий используется в свою очередь неопределяемое точно понятие частицы. При этом наверняка и акустику можно развивать, не имея особых познаний о глубинной структуре вещества.

В учении об электричестве, в этом большом и значимом разделе физики, уже важнее знать, что природа электрических явлений определяется заряженными частицами, большей частью – движущимися электронами. Это обстоятельство неоднократно подчеркивается не только во введении к учению об электричестве, но и в тексте при объяснении электрических явлений.

Учение о теплоте (ему посвящены три первые главы данного учебника) – это тот раздел физики, в котором чаще всего используется гипотеза о том, что вещества состоят из частиц. Здесь представление о движущихся атомах и молекулах наглядно и просто объясняет видимые и ощущаемые явления.

Раздел о строении атома (см. последнюю главу данного учебника) позволит нам впервые столь глубоко заняться достижениями физики ХХ века, если не учитывать наследия конца XIX века – открытие электрона и радиоактивности. Хотя предыдущие разделы курса физики и излагались в модернизированном виде, применительно к современному миру, основные законы физики были открыты столетиями раньше. Познакомившись же со строением атома, мы практически с самого начала попадем в совершенно новый мир.

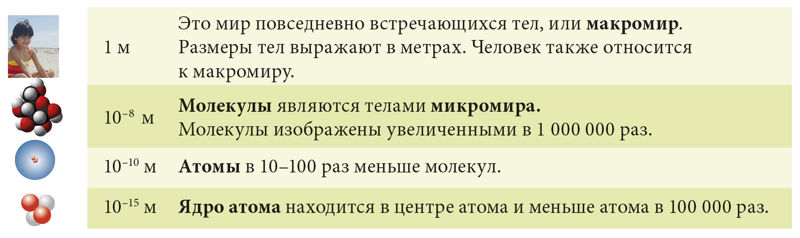

Уровень, на котором осуществляется глубинная связь предметов и явлений (мир молекул, атомов и еще более мелких их составляющих, или так называемый микромир), современному человеку трудно себе представить. Толщину лезвия безопасной бритвы надо еще шесть раз разделить на десять (0,1 мм =10–4 м), чтобы получить атомную меру длины, «атомный метр» 1 ангстрем (Å) = 10–10 м, а чтобы достичь размеров атомных ядер, придется эту величину разделить на десять еще пять раз – только тогда мы получим «ядерный метр» 1 фемтометр (фм) = 10–15 м. Совершенно очевидно, что этот мир существенно отличается от рассматриваемого ранее, и не удивительно, что в нем появляются новые понятия и действуют новые закономерности.

Мы сейчас находимся у своего «верстового столба» (100 м = 1 м) и пытаемся с помощью нашей системы измерений и представлений познать мироздание. Желаем, чтобы и у тебя не иссякали смекалка и интерес к познанию мира.