Из курса основной школы мы знаем, что

вероятностью[понятие: Вероятность события (sündmuse tõenäosus) – или классическая вероятность – вероятностью события 𝐴 называется число 𝑃(𝐴), равное отношению числа 𝑘 всех благоприятствующих этому событию исходов испытания к общему числу 𝑛 всех возможностей: 𝑃(𝐴) = 𝑘 : 𝑛.] Р(А) появления события А называется отношение числа k всех благоприятствующих этому событию исходов испытания к общему числу n всех возможностей:

Пример 1.

У малыша есть 5 карточек, на которых написаны пока еще незнакомые ему цифры 0, 1, 2, 3, 4. Он располагает в ряд три случайно взятые карточки. Какова вероятность того, что он выложит трехзначное число?

Для решения нужно найти число всех возможностей n и число благоприятствующих возможностей k.

Чтобы выяснить, каким образом проще всего найти величины n и k, нам нужно познакомиться с некоторыми понятиями и фактами раздела математики, называемого комбинаторикой[понятие: Комбинаторика (kombinatoorika) – раздел математики, в котором изучаются вопросы о том, как из данных элементов составлять множества, удовлетворяющие определенным условиям.]. Вообще говоря, комбинаторика[cноска: Отдельные комбинаторные задачи рассматривались уже в древности. Первые понятия и формулы комбинаторики, используемые для решения этих задач, были созданы в 17 веке французскими математиками Блезом Паскалем и Пьером де Ферма. Первая систематическая сводка результатов комбинаторики была опубликована немецким философом и математиком Готфридом Вильгельмом Лейбницем в 1666 году. Ему же принадлежит и термин комбинаторика.] изучает вопросы о том, как из данных элементов составлять множества, удовлетворяющие определенным условиям (такие множества называются также соединениями[понятие: Соединения (ühendid) – общее название перестановок, сочетаний и размещений.]), и каково количество всех таких множеств (соединений).

Ниже мы рассмотрим некоторые понятия и факты комбинаторики.

Пусть ребенку предоставлена возможность выбрать одну игрушку из 3 мячиков и 2 кукол. Ясно, что различных возможностей для выбора у него будет 3 + 2 = 5. Подобные ситуации обобщаются в комбинаторике в виде так называемого правила сложения[понятие: Правило сложения (liitmislause) – если выбор некоторого объекта 𝐴 может быть осуществлен 𝑛 различными способами, а выбор другого объекта 𝐵 может быть осуществлен 𝑚 различными способами, то число способов, которыми можно осуществить выбор либо объекта 𝐴, либо объекта 𝐵, равно сумме 𝑛 + 𝑚.]:

если выбор некоторого объекта A может быть осуществлен n различными способами, а выбор другого объекта B может быть осуществлен m различными способами, то число способов, которыми можно осуществить выбор либо объекта А, либо объекта В, равно сумме n + m.

В приведенном примере объектом А является мячик, объектом В – кукла, а соответствующие числа способов выбора есть n = 3, m = 2.

В некоторых случаях число возможностей для выбора подчиняется так называемому правилу умножения[понятие: Правило умножения (korrutamislause) – если выбор некоторого объекта 𝐴 может быть осуществлен 𝑛 различными способами, а выбор другого объекта 𝐵 может быть осуществлен 𝑚 различными способами, то число способов, которыми можно осуществить выбор как объекта 𝐴, так и объекта 𝐵, равно произведению 𝑛 · 𝑚. ]:

если выбор некоторого объекта A может быть осуществлен n различными способами, а выбор другого объекта B может быть осуществлен m различными способами, то число способов, которыми можно осуществить выбор как объекта A, так и объекта B, равно произведению n · m.

Например, если ребенок должен выбрать один из 3 мячиков и одновременно одну из 2 кукол, то всего у него имеется 3 · 2 = 6 возможностей для выбора. Правилу умножения нетрудно дать и общее обоснование. Каждому из выборов объекта А сопутствует m возможностей выбора объекта В. Так как объект А можно выбрать n различными способами, то число возможностей для выбора как А, так и В будет как раз равно n · m.

Рассмотренные выше правила сложения и умножения можно обобщить на случай выбора трех и более объектов (считая, что предыдущие объекты уже выбраны).

Пример 1. (прод.)

Решим задачу, сформулированную в примере 1.

Решение. Найдем число k возможностей, благоприятствующих событию, cocтоящему в появлении трехзначного числа. Для выбора первой цифры трехзначного числа имеется 4 возможности, так как 0 не может быть первой цифрой. После того, как первая цифра выбрана, можно выбрать любую из оставшихся 4 цифр, т. е. для выбора второй цифры имеется 4 возможности. После того, как выбраны первая и вторая цифры, есть 3 возможности для выбора третьей цифры. Поскольку должны быть выбраны как первая, так и вторая и третья цифры, то по правилу умножения получим, что всего можно составить 4 · 4 · 3 = 48 трехзначных чисел.

Рассуждая аналогично, мы видим, что из пяти цифр можно составить (располагая их подряд) n = 5 · 4 · 3 = 60 всевозможных комбинаций. Следовательно, соответствующая вероятность есть p = k : n = 48 : 60 = 0,8.

Правилам сложения и умножения соответствуют и словесные выражения, позволяющие различать эти случаи. В правиле сложения употребляется выражение либо А, либо В, а в правиле умножения – как А, так и В (коротко – A и В).

Пример 2.

Найдем, сколько автомобилей можно было бы зарегистрировать в Эстонии, если бы номер автомобиля состоял либо из четырех цифр, либо из четырех букв эстонского алфавита, за исключением букв Õ, Ä, Ö, Ü, Š, Ž.

Решение. По правилу умножения из цифр можно образовать 10 ⋅ 10 ⋅ 10 ⋅ 10 = 104 различных номеров. Аналогично, из 26 букв можно образовать 264 автомобильных номеров. Так как номера можно образовывать либо из цифр, либо из букв, то по правилу сложения получим, что всего можно было бы зарегистрировать 104 + 264 = 466 976 автомобилей.

Пример 3.

У маленького Пети есть четыре карточки с буквами Е, Л, О, С. Найдем, сколькими способами он может их упорядочить, т. е. сколько и каких «слов» он может составить из этих карточек.

Решение. Первую букву можно выбрать 4 различными способами, вторую – тремя, третью – двумя и четвертую - одним способом. По правилу умножения всего можно составить 4 · 3 · 2 · 1 = 24 слова. Приведем их список:

|

Е Л О С Е Л С О Е О Л С Е О С Л Е С Л О Е С О Л |

Л Е О С Л Е С О Л О Е С Л О С Е Л С Е О Л С О Е |

О Е Л С О Е С Л О Л С Е О Л Е С О С Е Л О С Л Е |

С Е Л О С Е О Л С Л О Е С Л Е О С О Л Е С О Е Л |

С точки зрения комбинаторики в данном случае мы имеем дело с перестановками из четырех элементов. Дадим общее определение.

Перестановкой[понятие: Перестановка (permutatsioon) – любая упорядоченная комбинация всех элементов 𝑛-элементного множества.] из n различных элементов называется любая упорядоченная комбинация всех элементов n-элементного множества.

Число всевозможных перестановок из n элементов обозначается символом Pn. По правилу умножения получим: Pn = n · (n – 1) · (n – 2) · … · 3 · 2 · 1.

Произведение всех натуральных чисел от 1 до n называется факториалом[cноска: От латинского слова factor - делающий, производящий.] числа n и обозначается символом n!

Таким образом,

Pn = n · (n – 1) · (n – 2) · … · 3· 2 · 1 = n!

Например, 4! = 4 · 3 · 2 · 1 = 24.

Так как число перестановок из 1 элемента, очевидно, равно 1, то, желая сохранить соответствие с формулой Pn = n!, естественно определить факториал числа 1 следующим образом:

1! = 1.

Теперь получим, что P1 = 1! = 1.

Большинство калькуляторов имеет специальную клавишу !, x! или n!, позволяющую найти факториал[понятие: Факториал (faktoriaal) – факториалом натурального числа 𝑛 называется произведение всех натуральных чисел от 1 до 𝑛. Обозначение: 𝑛!. Считают, что 1! = 1 и 0! = 1.] числа.

Пример 4.

Найдем с помощью калькулятора

Калькулятор, как правило, не позволяет найти значение такого выражения, найдя сначала значение числителя дроби. Уже при вычислении значения произведения 50! · 40! на табло появляется сообщение, что результат не помещается в памяти калькулятора. Этого можно избежать, если производить вычисления в таком порядке, при котором можно сохранять промежуточные результаты. Например, это можно сделать по следующей схеме:

50 !: 60 !· 40 !: 28 !· 5 !: 8 !=

и в результате получим 0,0291115274.

Пример 5.

Найдем, сколько четырехбуквенных «слов» можно составить из букв А, А, Б, Р. Некоторые из этих слов содержательны.

Метод решения, использованный в примере 3, здесь не подходит, так как при перестановке одинаковых букв «слово» не изменяется.

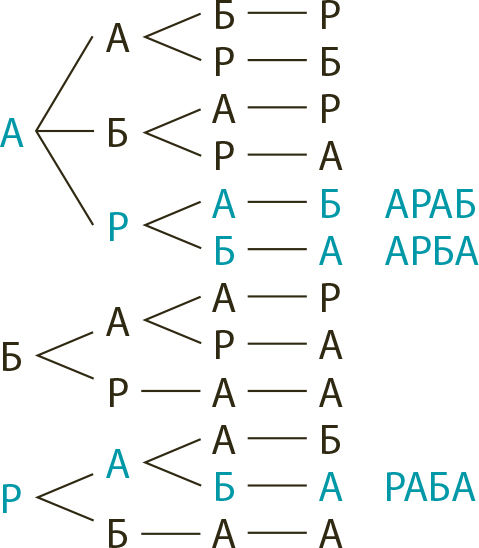

Но можно выписать все эти «слова» и затем подсчитать их количество. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется сделать это с помощью диаграммы «дерево», как показано на рисунке 1.1.

Рис. 1.1 | ||||||